Der Pressekodex sieht vor, dass Journalisten die Wahrheit achten, die Menschenwürde wahren und die Öffentlichkeit wahrhaftig informieren. Das steht ganz am Anfang des Regel-Katalogs. Alles weitere wird unter 16 Ziffern in aller Ausführlichkeit erklärt. Und dann gibt es noch ein paar ungeschriebene Gesetze, die man eigentlich auch noch anfügen wollte, aus zwei Gründen aber doch weggelassen hat. Zum einen dachten die Verfasser: Diese Regeln kennt ja nun wirklich eh jeder Journalist. Zum anderen war es schon Freitag und gerade 14 Uhr durch.

Ralf Heimann hat vor ein paar Jahren aus Versehen einen Zeitungsbericht über einen umgefallenen Blumenkübel berühmt gemacht. Seitdem lassen ihn abseitige Meldungen nicht mehr los. Er hat mehrere Bücher veröffentlicht, zuletzt zusammen mit Jörg Homering-Elsner “Bauchchirurg schneidet hervorragend ab — Perlen des Lokaljournalismus”. Fürs BILDblog kümmert er sich um all die unwichtigen Dinge, die in Deutschland und auf der Welt so passieren.

Ralf Heimann hat vor ein paar Jahren aus Versehen einen Zeitungsbericht über einen umgefallenen Blumenkübel berühmt gemacht. Seitdem lassen ihn abseitige Meldungen nicht mehr los. Er hat mehrere Bücher veröffentlicht, zuletzt zusammen mit Jörg Homering-Elsner “Bauchchirurg schneidet hervorragend ab — Perlen des Lokaljournalismus”. Fürs BILDblog kümmert er sich um all die unwichtigen Dinge, die in Deutschland und auf der Welt so passieren.(Foto: Jean-Marie Tronquet)

Inzwischen gibt es Zweifel daran, ob diese Entscheidung richtig war. Heute würden viele Menschen lieber einem mehrfach vorbestraften Trickbetrüger ihre gesamten Ersparnisse anvertrauen als einem Journalisten eine wichtige Information. Um das Vertrauen zurückzugewinnen, müssen Journalisten die Regeln, nach denen sie arbeiten, transparent machen. Und weil alle anderen Kollegen gerade mit “wichtigen Recherchen” beschäftigt sind, blieb am Ende nur ich für diese undankbare Aufgabe.

Leider kenne ich selbst gar nicht alle ungeschriebenen Gesetz und auch nicht die richtige Reihenfolge. Daher kann ich hier nur einige vorstellen. Aber ein Kollege sagte mir: Vieles kann man sich herleiten, wenn man nur einfach mal hinsieht. Und das stimmt. Diese Regel hier ist nun ziemlich offensichtlich:

Leser sind grundsätzlich nicht in der Lage, die Qualität des vor ihnen liegenden Produkts selbst zu erkennen. Deswegen muss man sie auf vorhandene Qualität hinweisen, wo immer es möglich ist. Wichtig: Vorhandene Qualität ist keine Voraussetzung für den Hinweis. Und: Der Hinweis kann auf unterschiedliche Weise erfolgen:

a) durch vom eigenen Haus, Berufsverbände oder andere Institutionen in Auftrag gegebene Studien, die absichtlich oder zufällig zu dem Ergebnis kommen, dass Print-Produkte sich weiterhin größter Glaubwürdigkeit und Beliebtheit erfreuen. Bei Studien mit einem gegenteiligen Ergebnis ist im Sinne des Pressewesens von der Veröffentlichung abzusehen.

b) durch den Hinweis auf Exklusivität. Wenn Journalisten früher als andere an eine Information gelangen, sollten sie das unabhängig von der Wichtigkeit der Information deutlich hervorheben. Wissenschaftler haben herausgefunden, dass Leser den Hinweis erst bei der dritten Erwähnung wahrnehmen. Daher sollte sichergestellt sein, dass im Text ausreichend oft auf die Exklusivität hingewiesen wird.

Man muss allerdings dazusagen: Dieses Forschungsergebnis ist höchst umstritten. Viele Journalisten wissen das und beschränken sich daher in ihren Artikeln nicht auf die empfohlenen drei Erwähnungen.

Neben diesem sehr allgemeinen ehemals ungeschriebenen Gesetz gibt es aber auch sehr spezielle Regeln. Zum Beispiel diese hier:

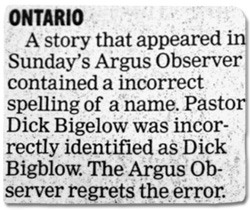

Wenn ein Pressesprecher, der mit vollem Namen im Text erscheint, während des Gesprächs den Satz gesagt hat “Aber das haben Sie jetzt nicht von mir”, dann ist der Journalist dazu angehalten, die nach dem Satz gesagte Information im Artikel unterzubringen, und zwar unter Verweis auf “Insider-Kreise”.

Das ist aus gleich mehreren Gründen sinnvoll. Zum einen liegt diese Erwähnung im Interesse des Verlages, denn durch den Eindruck, der Journalist hätte die Fakten in einer umfangreichen Recherche bei top-geheimen Quellen verifiziert, gewinnt sein Artikel an Glaubwürdigkeit. Und das bei gleichbleibenden Kosten. Das sichert die Existenz des Unternehmens und damit auch die des im Interesse des Gemeinwohls stehenden Pressewesens.

Gleichzeitig — und das darf man hier auch ruhig erwähnen — hat es angenehme Nebeneffekte für den Journalisten. Sein Ansehen unter Lesern und Kollegen wächst. Und das bei gleichbleibender Arbeitszeit. Die Kollegen, die wirklich mit top-geheimen Quellen sprechen, bringen ihre Informationen nämlich auf die gleiche Weise in ihren Artikeln unter, gehen aber zwei Stunden später nach Hause. Das wiederum schadet dem Verlag, denn früher oder später fallen sie mit der Diagnose Burnout für mehrere Wochen aus, während ihre Bezüge weiter fällig werden.

Vor allem diese Regel macht deutlich, dass Journalisten heute auch wirtschaftliche Verantwortung tragen. In ihrem eigenen Interesse und im Interesse der Allgemeinheit sind sie dazu verpflichtet, sich selbst zu einer Marke zu transformieren. Darauf zielt das folgende in diesem Augenblick noch ungeschriebene Gesetz ab:

Mit der Nominierung zu einem Journalistenpreis, dem Beginn eines Buchprojekts oder der schriftlichen Zusage für ein beliebiges Stipendium (möglichst im Zusammenhang mit der beruflichen Tätigkeit) tritt unverzüglich die zeitgeschichtliche Bedeutung des Journalisten ein. Dadurch ergibt sich unmittelbar die Notwendigkeit eines eigenen “Wikipedia”-Eintrags. Wenn sich niemand dazu bereiterklärt, einen solchen zu verfassen, ist der Journalist selbst dazu verpflichtet, dies zu übernehmen. Im Falle von bedeutsamen Ereignissen (Auslandsaufenthalte, weitere Nominierungen, kontroverse Meinungen zu irgendwelchen Themen) hat der Journalist die Pflicht, seinen Eintrag innerhalb eines Tages zu aktualisieren.

Die erschreckend geringe Anzahl von Journalisten mit eigenem Wikipedia-Eintrag zeigt, dass einige der ungeschriebenen Gesetze, anders als von den Verfassern des Pressekodexes angenommen, noch immer erstaunlich unbekannt sind.

Andere dagegen haben sich erfreulicherweise etabliert, ohne je niedergeschrieben worden zu sein. Zum Beispiel das heute in nahezu jeder Redaktion bekannte Gesetz vom Texteinstieg bei einem vertrauten Ereignis:

Die goldene Regel zur Ereignissimulation in statischen Gesprächssituationen:

Und, vielleicht am bekanntesten von allen bis gerade noch ungeschriebenen Gesetzen: das Gebot vom ersten Satz einer Ärgernis-Berichterstattung in Verbindung mit dem Geheiß einer nachgestellten Verstärkung.